Loin des discours chantants de Janvier 2015, il est désormais clair que la récente capitulation du Premier Ministre grec Alexis Tsipras constitue un événement sans précédent.

Cette capitulation, dont s’enorgueilliront les partisans d’une réalité bien éloignée des aspirations populaires, constitue immanquablement une trahison. Trahison envers son peuple, mais également trahison de Tsipras envers lui-même. Toutefois, l’accord en soi, bien qu’il soit odieux dans ses termes et dans ses mesures, révèle des phénomènes géopolitiques beaucoup plus larges et beaucoup plus lourds de conséquences.

La fin du couple franco-allemand

Il est difficile de discuter d’un « couple franco-allemand » sans évoquer, à un moment donné, la possibilité de son divorce.

Marie-France Garaud soulignait lors d’un passage télévisé dans l’émission Ce Soir Ou Jamais, qu’il était absurde de parler de couple franco-allemand si c’était dans l’espoir d’obérer la réalité des rapports de force. Très justement, elle expliquait qu’un couple, peu importe au final sa composition, reste un rapport de force entre deux « puissances », preuve par ailleurs, s’il en fallait une, que ces rapports ne sont pas nécessairement conflictuels.

En matière de relations internationales, les réalistes, au sens du courant disciplinaire, ont ainsi considéré qu’elles n’étaient que des rapports de force, même quand on agissait sous le voile du droit international. Bon nombre de professeurs de droit international public soulignent aussi le caractère quelque peu illusoire et artificiel de leur discipline. Le droit international n’est ainsi que très difficilement contraignant, mais il permet au moins de figer à un instant donné un état de rapport de force. L’exemple des traités sur la prolifération nucléaire est à ce titre éloquent.

L’accord trouvé lundi dernier est également significatif, tant il a permis de mesurer le poids diplomatique et économique de l’Allemagne, qui de facto, a imposé ses vues à l’ensemble de l’Euro-zone, et également permis de mesurer la faiblesse de notre économie. Nous avons toutefois tenté de nous extirper de cette faiblesse en nous opposant au sort réservé à la Grèce, sans résultat efficace, mais au prix d’erreurs manifestes.

Il est difficile de discuter d’un « couple franco-allemand » sans évoquer, à un moment donné, la possibilité de son divorce. Le gouvernement français a parlé d’« un renforcement du couple » (c’est parfois ce que l’on dit quand on ne veut pas reconnaître des tensions au sein de la relation : « nous sommes soudés »), quand le gouvernement allemand ne s’est permis aucun commentaire à ce sujet. Il est des silences lourds de sens. La divergence entre nos deux délégations, le fait que l’Allemagne eut finalement emporté la mise lors des négociations, et l’appel de François Hollande aux Américains pour tenter de faire peser la balance en sa faveur, témoignent bien au contraire d’une rupture entre l’Allemagne et la France.

De cette rupture, consommée via le litige grec, découlera sans doute un état de servitude volontaire vis-à-vis de l’Allemagne : nous allons probablement renforcer ce moyen de pression (voire de domination) de l’Allemagne sur les pays du système qu’est l’Euro. Et la France sera, comme l’a dit l’ancien ministre Varoufakis, la première des vaches à lait. Dans la faiblesse ne subsiste que la lâcheté.

La réalisation de l’Europe allemande et l’émergence d’un nouveau conflit politique

Mais au delà de la rupture franco-allemande évoquée ci-dessus, il s’agit bien plus de la réalisation, ou du moins de sa révélation au grand jour, de l’Europe allemande. Les velléités hégémoniques allemandes ne sont pas nouvelles, et il faut être ignorant ou sot pour se borner à l’histoire du XXème siècle. Si l’on sent la reductio ad Hitlerum poindre le bout de son nez, il faut regarder bien plus en amont, fidèlement à l’école historique française. Car depuis le Moyen-Âge, la question germanique, c’est à dire celle de ses frontières, est au cœur des politiques européennes.

Deux choix s’offraient à l’Allemagne depuis le XIXème siècle, alors qu’elle était en quête de frontières stables et pérennes: adopter le modèle prussien, avec un Etat fort et une faible décentralisation, ce qui garantirait sa puissance mais réduirait son territoire (modèle dit de la « petite Allemagne ») ; ou adopter le modèle de l’Empire Germanique, avec une fédération d’États autonomes et nombreux, conduisant à un territoire étendu mais politiquement faible (modèle dit de la « grande Allemagne », comprenant les territoires autrichiens et de Bohême).

La conséquence de ce phénomène, nous le connaissons : l’émergence d’une Allemagne économiquement puissante, supportant la balance commerciale de la zone euro et faisant converger les exportations des autres pays vers elle-même.

Lors de la réunification, on prit le chemin de la petite Allemagne. Paradoxalement, la séparation en des zones administratives puis en deux états allemands a conduit à ce qui devait être évité : le retour d’une Allemagne puissante en Europe. Le miracle économique allemand avait eu lieu ; mais pour que la réunification fut possible, il fallut l’accord des anciennes puissances alliées, qui résolurent ainsi une question vieille de cent-cinquante ans : la question des frontières allemandes. Mitterrand n’a pas été pour autant serein de voir l’Allemagne se réunifier. L’opinion publique non plus, le Figaro titrant « Faut-il leur rendre l’Alsace et la Lorraine ? ». Un État allemand réunifié fit peur, et l’on comprendra pourquoi en relisant Yvonne Bollmann.

Notons également que c’est Helmut Kohl qui demanda à François Mitterrand la création de la monnaie unique pour permettre l’unification de l’Allemagne : il s’agissait de pouvoir bloquer toute dévaluation compétitive aux frontières afin de faire de l’Allemagne le centre névralgique de l’économie européenne. Cela compenserait largement le coût de l’intégration des Allemands de l’Est. Dix ans plus tard, les réformes Hartz intervinrent et permirent une dévaluation interne conséquente. Faute de pouvoir dévaluer la nouvelle monnaie, il fallait de suite dévaluer les salaires, et gagner en compétitivité.

La conséquence de ce phénomène, nous le connaissons : l’émergence d’une Allemagne économiquement puissante, supportant la balance commerciale de la zone euro et faisant converger les exportations des autres pays vers elle-même. Ces phénomènes conduisent, à la fois économiquement et politiquement, à un « empire » allemand économique, où les autres états se mettent en situation de dépendance volontaire vis-à-vis d’un pays qui a aussi besoin d’eux. L’Allemagne souffre de sa démographie. Sa population vieillissante l’amène soit à faire venir massivement des migrants soit à faire payer les autres pays pour qu’elle puisse se maintenir à ce niveau de puissance. Et l’Euro est l’instrument qui permet cette domination. Et la Grèce, l’illustration. Ne blâmons donc pas trop Merkel qui, finalement, défend ses intérêts, dans une prestation très germanique assaisonnée de soviétisme. On reconnaît là l’ancienne allemande de l’Est.

De cet empire peut apparaître à terme un conflit géopolitique entre les Etats-Unis et l’Europe Allemande. La clé de la future puissance allemande se trouve dans « l’annexion » de l’Ukraine et du maintien, dans certains pays européens, d’une main d’œuvre à bas coût ; car si l’Allemagne a semblé souhaiter la sortie de la Grèce de la zone euro, on peut aussi supposer qu’elle a espéré un sursaut idéologique des Français et des Grecs pour maintenir en vie la « Sainte Monnaie », condition de sa domination. On peut également envisager, comme Varoufakis, que l’éviction de la Grèce eut permis en réalité une disciplinarisation de la nouvelle Euro-Zone, rendue possible par une guerre économique et financière totale faite à la Grèce.

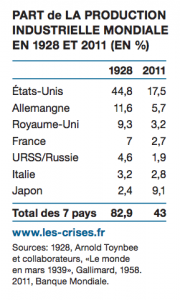

La garantie du système américain, c’est à dire de la domination mondiale des Etats-Unis, réside dans le contrôle des deux grands pays industriels de l’Eurasie : l’Allemagne et le Japon (cf. Brzezinski). Cela ne peut être possible que si les Etats-Unis maintiennent un poids industriel nettement supérieur (cf. tableau à droite).

E. Todd, dans une interview remarquable donnée pour le site d’Olivier Berruyer Les-crises.fr, note ainsi que dans le monde enchanté des « idéalistes », dominant, le bloc euro-américain doit et peut contenir la Russie. Si l’on revient dans le réalisme stratégique, et que l’on oublie un temps soit peu le sentimentalisme du « c’est bien, ce n’est pas bien », on constate qu’il existe le bloc industriel américain d’une part, et le bloc industriel allemand d’autre part. Le conflit Est-Ouest est dans cette hypothèse tout à fait dépassé (et révèle la sclérose intellectuelle ambiante).

Ce conflit germano-américain prend également racine dans une hiérarchisation progressive des peuples en UE, hiérarchisation qui n’a pas lieu aux Etats-Unis. Ainsi, on rejoint le concept de « Herrenvolk democracy », soit la « démocratie des seigneurs » ; concept inventé par Pierre van der Berghe. Autrement dit : le peuple souverain réside en Allemagne, les autres ont des marges de manœuvres différées selon leur degré de soumission et de subordination. On comprend donc pourquoi l’élection d’un nouveau Président de la République en France ne change pas grand-chose.

Cette hypothèse reste une hypothèse : elle n’est pas un scénario certain, mais elle a le mérite de mettre en lumière des aspects géopolitiques jusque là obérés par les traditionnalistes orthodoxes dont on se finit par se lasser, tant ils réduisent les questions géopolitiques à l’affrontement avec la Russie, entre le bien et le mal, entre les « gentils » et les « méchants ».

Tout cela doit également amener à une analyse psychique des postures politiques en Allemagne, qui devrait nous éclairer sur la radicalisation apparente de Merkel et de Schäuble, dont nous avons eu un indice lors des récentes négociations pour la Grèce.

Le soviétisme de l’Union Européenne

Le patriotisme, vécu d’abord comme l’indépendance nationale, considéré comme « bourgeois » par le marxisme-léninisme, est qualifié dans la mouvance européiste de « régressif », et accusé d’être un marchand du « repli sur soi ».

Pendant ce temps, en France, mais aussi dans d’autres pays d’Europe, la nouvelle génération de politiques arrive à maturité alors que ses membres sont nés à un moment où l’histoire semblait aboutir, s’arrêter. C’était dans l’Europe post-1991, post-guerre froide, marquée par la fin de l’ère soviétique à l’est et l’enracinement de l’OTAN (et donc des Etats-Unis) à l’ouest. Née à cette époque, elle a assimilé dès sa naissance ces manières de penser le monde. Cette nouvelle classe politique est pourtant amenée à raisonner sur de nouveaux schèmes, non sclérosés par l’idée que l’histoire se meut inexorablement vers une communauté harmonieuse multinationale. Pourtant, malgré des réalités géopolitiques signifiantes et implacables, cette nouvelle classe politique, alors qu’elle le pourrait, refuse de dépasser son stade pré-existentiel. Ce n’est pas un signe d’optimisme.

Prenons le cas de l’URSS. Vladimir Boukovski, écrivain et ancien dissident soviétique, n’hésite pas à qualifier l’Union Européenne de « nouveau soviet ». Comme beaucoup de mouvements totalitaires, le contrôle total de l’État sur la population visait non pas uniquement au maintien au pouvoir ; mais aussi, voire surtout, à créer une entité nouvelle, inédite, soit le fameux « homme nouveau ». Par conséquent, cette volonté unioniste de créer un peuple européen, comme les dirigeants de l’URSS voulant créer un « peuple soviétique », ne peut logiquement aboutir qu’à une destruction progressive des relations apaisées entre les peuples depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La réalité est que l’entreprise européenne a été détournée d’une coopération européenne des États et des peuples. La réalité est que le supranationalisme est devenu une sirène appelant au renoncement et au doute. Nous l’avons vu très récemment en Grèce. Il a par exemple, été imposé à Tsipras un examen préalable par les institutions européennes de toute disposition législative sur les domaines économiques et financiers. On revient, ni plus, ni moins, au concept de souveraineté limitée inventé par le vieux « Tsar Rouge » Leonid Brejnev.

Les différents « campements » politiques pro-UE ont même, à plusieurs reprises, et plus ou moins directement, appelé à détruire les États-Nations. Lorsqu’Alain Juppé explique devant un parterre d’étudiants de Sciences Po que « [son] plus grand rêve est de donner un poids diplomatique à l’Union Européenne », on peut réellement se demander à quel échelon, national ou fédéral, il candidate. Mais les autres ne sont pas en reste au niveau de ce dépeçage intellectuel et politique.

En relisant Jean Bodin (Les Six Livres de la République) il apparaît que la démocratie ne peut véritablement se concevoir que dans le cadre d’une nation souveraine. Cela suppose d’avoir une nation, et d’avoir une souveraineté. Et aujourd’hui, le cas de la Grèce nous enseigne qu’il n’y a pas de souveraineté dans l’Euro-zone et qu’il y aura de moins en moins de Nation. L’attitude de l’Allemagne et la passivité de la Commission Européenne dans ce qui s’avéra être un coup d’État devraient faire réfléchir les Britanniques quant à leur appartenance à la l’Union Européenne. Réponse en 2017.

De plus, le patriotisme, vécu d’abord comme l’indépendance nationale, considéré comme « bourgeois » par le marxisme-léninisme, est qualifié dans la mouvance européiste de « régressif », et accusé d’être un marchand du « repli sur soi ».

À pourtant analyser au niveau de son épiderme l’histoire européenne, l’indépendance des nations, des États ou des peuples n’a jamais empêché les liens et les alliances. Au contraire, il s’agissait même de la condition sine qua non de la pérennité de ceux-ci. Malheureusement, il faudra de plus en plus de qualités « historiques » et historiographiques pour parvenir à mesurer pleinement ce facteur. Le drame de la société française, et de beaucoup de sociétés d’Europe, se solutionne dans la trame suivante : l’existence d’un enseignement superfétatoire ou orienté de l’histoire de son propre pays ne peut conduire qu’à l’abrutissement progressif des membres d’une société, dans un but dont on peut encore disputer le champ d’action. Mais le résultat pour la société reste le même : pensez moins, votez mieux.

Or pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Ce n’est donc pas un hasard si l’on cherche, au moyen tiré d’erreurs manifestes et grossières, à refaire l’histoire : on entend parfois que l’Union Européenne est un projet issu de la Seconde Guerre Mondiale (qui par conséquent se serait terminée en 1992) ; on entend aussi que l’Union Européenne a préservé la paix en Europe (et c’est omettre la réconciliation franco-allemande, la bombe atomique française, l’équilibre des forces de l’URSS et de l’OTAN etc.). Autant d’erreurs historiques, qui en deviennent des fautes tant elles orientent l’auditoire ou le public vers une vision erronée de l’histoire. Nous ne sommes pas loin de la réécriture soviétique de l’histoire de la Russie et des différentes républiques fédérées.

Aimer son pays, vouloir la prospérité de ses compatriotes peut vous valoir une peine d’ostracisme intellectuel : on est alors éjecté du « politiquement correct ». Philippe Muray disait ainsi que « le champ de ce qui ne fait plus débat ne cesse de s’accroître ». Boukovski d’ajouter « l’ostracisme, c’est le début du goulag ». Ainsi, quoique l’on pense des idées du Front National ou du Front de Gauche, l’utilisation permanente du terme « extrême » renvoie plus à la dénomination soviétisante « fasciste » qu’à une catégorisation politique pertinente. Pour le coup, le terme « radical » est beaucoup plus approprié. Rien n’a pu arrêter cependant les Euro-supras de se vautrer dans un dogmatisme marqué du sceau de l’extrémisme, de la médiocrité politique et intellectuelle, et pire encore, de la lâcheté. Le cas de la Grèce fait écho, comme l’a si bien souligné le ministre slovaque Peter Kazimir (allié de l’Allemagne dans les négociations, au « printemps de Prague ») : l’Eurogroupe a bien liquidé une volonté populaire, donc légitime. Les chars sont devenus des carnets de chèques et des articles normatifs. « Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle exercée à l’ombre des lois » disait Montesquieu.

Continuons la comparaison : en URSS, il était commun de dire que seul un état fédéral protégerait de la guerre. Le discours est-il si différent en Union Européenne ? Finalement l’Union Européenne ressemble à un modèle soviétique où le paradis communiste a été remplacé par le paradis du marché. Seulement la transformation s’étant faite beaucoup moins brutalement, il s’agit d’un modèle mou : la pression est moins ressentie, elle est moins perceptible. Mais elle peut être exercée brutalement, pendant un très court laps de temps, afin de rappeler deux ou trois points fondamentaux : impossibilité de contester les traités, impossibilité de prendre une décision souveraine, impossibilité d’avoir recours au peuple.

Les évènements survenus ces dernières semaines en Grèce ne doivent donc pas être pris à la légère. Ils agissent comme un révélateur chimique : dévoilant la nature des rapports de force en Europe, en UE mais également le visage d’institutions soi-disant démocratiques, se rapprochant de plus en plus du système des démocraties populaires, c’est à dire, ni démocratiques, ni populaires.